Precio y stock a confirmar

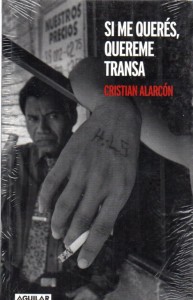

Ed. Aguilar, año 2012. Tamaño 21,5 x 13,5 cm. Estado: Nuevo. Cantidad de páginas: 300

El libro es una investigación periodística y, como el autor no se propone colaborar con la Justicia o la policía, los nombres de los protagonistas de esta historia han sido cambiados, “con el firme propósito de no perjudicarlos”. Entonces los lugares y las coordenadas del tiempo también fueron modificadas u omitidas, y las identidades de los testigos de crímenes han sido protegidas. Eso dice la nota de presentación de Si me querés, quereme transa, la extraordinaria crónica que escribió Cristian Alarcón sobre los grupos de traficantes de cocaína peruanos asentados en las últimas dos décadas en “Villa del Señor”, un relato que se intuye destinado a expandir la riqueza del non-fiction, a ubicarse entre sus obras más valiosas. Ya en el medio del caudal de su texto el periodista señala: “En mi ética, la mayor virtud está en la verdad. La verdad está lejos de las comisarías y de los tribunales. La verdad sólo está en la calle”. El apunte complementa la nota inicial y consigna su inclinación por un tono narrativo emparentado con lo que suena o sonaba en calles rebautizadas con apellidos como Monzón, Galíndez, Bonavena, en las que una treintena de miembros pertenecientes a cinco clanes negocian, trafican, se divierten, viven, matan.

Alarcón da voz en esta crónica a la mayoría de las personas que participan de su relato: quienes no están es porque no quisieron o porque están muertos. Esas voces, volcadas muchas veces en primera persona y compuestas a partir de entrevistas y sobre todo de “estar” en el territorio, dan cuenta de infancias, sueños, muertes, expectativas y supervivencias en los bordes hasta que esa misma noción de borde tiende a esfumarse de la conciencia o a internalizarse. Raíces en la selva peruana, en la plantación de coca, en la filiación a Sendero Luminoso, que tienen sus otros extremos de existencias aquí, en Buenos Aires, en la cárcel, en la clandestinidad, en los cementerios. Idas y vueltas en el tiempo y en las voces componen una base rítmica vertiginosa que explota en tres masacres distribuidas en el libro, los líderes de un clan lanzados a fondo contra otros, el descuido y la sorpresa del atacado y la planificación del que ataca. Y los tendales.

“Creí que estaba haciendo un nuevo libro sobre violencia urbana, pero cuando empecé con las entrevistas me di cuenta de que en realidad trata sobre cómo lo rural y sus lógicas de violencias permean, a partir de la migración, en la ciudad”, explica Alarcón. “Estamos ante la presencia de nuevas lógicas y estrategias de sobrevivencia; dirimir determinados conflictos, hablar de determinada manera, usar un vocabulario fuerte, duro, de arrabal profundo, no los está haciendo más violentos de por sí, sino que los está empujando hacia delante. Es algo que tiene más que ver con el vitalismo, que yo venía trabajando ya con los pibes chorros (en Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, su libro anterior), que con asuntos de los que deberían ocuparse las ciencias sociales y la criminología crítica para tratar de bajar el conflicto en este mundo desesperanzador, en el que el futuro son un montón de desesperados pateándoles las cabezas a los que todavía tienen algún acceso. Yo creo que, en realidad, ellos están mucho más cómodos de lo que uno puede prejuiciosamente intuir y que el libro intenta mostrar eso: el libro se sumerge en sus vidas para devolverle al lector una imagen que no es de miserables, no son los miserables de la literatura clásica. Y tampoco son rebeldes. Se caen, para mí, los paradigmas en torno a ese sujeto, quiénes son los narcotraficantes y por qué lo hacen. La respuesta está mucho más allá de los índices económicos, sociales, de diferencia de distribución de la riqueza. El tema, para mí, es mucho más shakespereano que económico”.

Cuando decidió que a esta historia había que escribirla a través de diferentes voces, Alarcón tuvo que volver a Faulkner, y asumir que el desafío era, de algún modo, armar su Yoknapatawpha, sin mencionar jamás esa misión que es construir a Villa del Señor como protagonista de esta historia.

“Me liberé del prejuicio de lo testimonial y del mandato de ser un investigador clásico. Ya lo había hecho en Cuando me muera…, al correrme de la denuncia: había investigado un escuadrón de la muerte y podría haber hablado sobre eso, pero no; sí hablo de un chico muerto por la policía. En este caso no quería investigar para denunciar las redes de narcotráfico, y tampoco para denunciar la corrupción de la Justicia o de la policía, que es obvia. La primicia ha dejado de tener un valor en sí misma; parte de la crisis del periodismo tiene que ver con que ya hay muy poco nuevo por decir. La pregunta de qué es lo nuevo es absolutamente periodística, la misión que nos han impuesto cuando nos sentamos a escribir un texto de lo real-real. Yo me he pasado los últimos veinte años trabajando en redacciones, y hoy me siento orgulloso de poder escribir este texto, habiendo hecho esa práctica. El salto hacia una zona intermedia, donde la cuestión de la verdad se pone casi en cuestión: yo estoy convencido de que todo lo que está ahí es verdad. Con Alcira, una de las protagonistas, tuve una escena maravillosa: le di a leer los tramos en los que ella hablaba y al final, cuando le pregunté qué le parecía, si consideraba que había algo que pudiera vulnerar su dignidad, que era lo que más me importaba, me dijo: ‘No, compadre, ésa soy más yo que yo’. Yo creo que los géneros se agotaron para determinadas zonas de la realidad, que si bien pueden servir para reportear en diarios y revistas, para dar información, no son útiles para un relato de largo aliento”.

Alarcón vuelve a lo shakespereano por sobre lo económico y aclara que, más allá de la lucha territorial de los capos, que se disputan el control y desencadenan las masacres, hay un intento de echar luz sobre el cotidiano. Las escenas de violencia, dice, son coreográficas, “momentos acotados que están lejos de ser puramente administración de territorio. Es una violencia regulada por símbolos, mensajes hacia la comunidad, cierto norte en el que se generan estos liderazgos complejísimos”. Esto se ve, en el libro, en la escalada a seguir con los soldados o los perros que dan pasos en falso: rapada y afeitada a la primera, tiro en la pierna a la segunda, ejecución en la siguiente.

Esta vez, cuenta, manejó “mejor” su fascinación por el tema a contar que en la anterior, en Cuando me muera…. “Aquí no he tenido ninguna angustia, no crucé fronteras que antes sí crucé, no he tenido pesadillas recurrentes con los personajes”, dice. La fascinación, señala, fue con la metodología de trabajo: recursos para viajar, contar con un colaborador, fotocopiar las 54 causas judiciales correspondientes a los peruanos asesinados, comprar los materiales necesarios. “Me di el lujo de desarrollar una investigación con la calidad periodística necesaria para demostrar crímenes y meter gente presa, pero con la ambición de contar una historia”, explica. Su involucramiento con Si me querés…, más allá de su manejo, dejó una huella que también tiene marca religiosa: aceptó ser el padrino de Juan, el hijo de Alcira. Aunque una tarotista le advirtiera que nunca, nunca, firmara un documento en el que su nombre figurase junto al de una de las entrevistadas para su libro.

Contra lo que muchos medios pregonan, para Alarcón, el narcotráfico acá está y estará siempre muy lejos de lo que ocurre en Colombia, México, Brasil. “Entre los sectores populares va a seguir siendo un negocio de familias, que es lo que se cuenta en este libro. Muchas de esas familias son migrantes, con un aprendizaje que viene de las zonas productoras, por nuestra cercanía con Bolivia y Perú. Y esto se vincula a un consumo local creciente y con la salida de grandes cargamentos desde puertos argentinos hacia destinos internacionales. La última gran novedad es la presencia de colombianos y mexicanos, con una discusión respecto a qué tipo de desarrollo tienen, por ejemplo, en Buenos Aires; hasta ahora lo que hay es un alto nivel de inversión inmobiliaria, sin participación todavía en sectores industriales. Y está la ruta de mulas vip, chicas hermosas saliendo con muchos kilos de cocaína y complicidad de la policía hacia México.”

Alarcón señala que cada vez hay mayor corrupción policial y que el oficial incorruptible de la división narcotráfico que entrevistó para el libro se retiró, hastiado del dinero que reciben los jefes. Señala, también, cómo un abogado cuenta el modo en que se tarifan los casos en los juzgados federales. “Creo que el impacto, a diferencia de México, donde se ven los muertos en la calle, es sordo, imperceptible. Y se da en cómo está entrando en las estructuras institucionales, en cómo crece el negocio de los intermediarios, civiles, argentinos y rubios. Lo preocupante es que estos agentes no se conforman tras dos años en el negocio con el mismo dinero que recibían, y disponen de inteligencia, logística y contactos como para expandir, aunque les puede ir muy mal si se meten con la gente equivocada. A nivel global, por otra parte, el narcotráfico marca una tendencia imparable, con nuevas formas de radicación de capital. Me parece interesantísima la trasnacionalización de estas empresas, que parten como clanes familiares y siguen siéndolo, más allá de su conversión casi en pequeñas multinacionales. Y lo más novedoso es la integración en redes de cientos de clanes. Los grandes sabios del narcotráfico plantean una polémica semántica respecto del uso de la palabra cartel: son agrupaciones complejas, mucho más inaprensibles, donde no hay un jefe que maneja todo, sino una lógica de coexistencia entre proyectos familiares. La economía de Alcira acá, por ejemplo, abarca una fábrica de ropa, venta de comida, de perros de raza y, también, de droga”.

Alarcón nació en 1970 en La Unión, Chile. Es profesor en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y director académico del proyecto Narcotráfico, ciudad y violencia en América Latina. Cuando me muera … y Si me querés… tienen en común el interés por la marginalidad, por la clandestinidad y eso, quizás, tenga alguna vinculación con su infancia. “Nosotros nos vinimos en junio del ‘75, o sea que salimos de Guatemala a Guatepeor, porque al año siguiente el golpe llegó acá. Vivimos como indocumentados hasta pasado el ‘78. Pero siempre volvimos a mi pueblo natal, que queda a la altura de Bariloche, entre Osorio y Valdivia, y hasta hace poco tiempo no podía evitar el sudor helado cada vez que cruzaba una aduana. Hay algo de una conciencia de lo clandestino que evidentemente me quedó, una zona liminar en la que sos y no sos. Cosas así: yo iba a ser abanderado pero no fui porque era chileno. Durante la dictadura y la primera democracia, el chileno, sobre todo en la Patagonia, era un kelper.”

Ese asunto se complementa con una potente tradición oral que le viene de lo rural. “Mi abuelo, Juan Alarcón, murió a los 107 años, y entonces en cada cumpleaños, que podía ser el último, se hacía una fiesta que duraba tres días. Se mataba un chancho, se comía una vaca y se alimentaba a una parentela que podía ser de cientos. Se desmontaban las paredes de la casa, que era de madera, se eliminaban cuartos, y se creaba un gran salón, donde se comía y se bailaba. Las mujeres pasaban todo el tiempo en la cocina, preparando manjares increíbles. Y en el fondo, en la leñera, se hacía un fogón, en el que los más viejos contaban historias. Parece de cuento, un cliché, pero es así. Y yo me recuerdo sentado ahí, escuchando historias de aparecidos, de fantasmas, de tesoros ocultos por los indios, de familias que se habían levantado y solo dejaban un gran agujero en la tierra”.

De ahí el interés por lo misterioso, lo oscuro, dice. De ahí que encontrara cierta familiaridad al entrevistar a los narcos más grandes, los más vinculados con lo rural: “En la capacidad de desacralizar la muerte, en convivir con ella de un modo que no es positivo ni negativo”, ejemplifica. “Lo mismo que las armas: en el campo están, tienen que estar. Esa sorda violencia que se vive en el campo, no tiene mucha vuelta. No podemos hacer una campaña de derechos internacionales por la no violencia de los campesinos del mundo. No hay nada más feroz que la muerte del chancho, pero al mismo tiempo no hay nada que los una más: cada uno tiene un rol en esa matanza. En algún momento Teodoro, uno de los capos, cuenta cómo mataron a su padre, que era muy borracho y un día lo encontraron en una zanja: lo mataron a golpes en los testículos por haberse metido con una mujer casada. ‘Era muy mujeriego’, me dijo, en una celda. Y yo, conociendo su biografía, le dije: ‘Como vos, Teodoro’. Y en ese instante me arrepentí: ‘Llevo tres años atrás de esta entrevista y acabo de embarrarla’, me dije. Teodoro dibujó por primera vez una sonrisa y largó una carcajada, y yo largué la mía. Desde ahí se estableció la confianza para que cuente. Tengo esa familiaridad con ese humor, muy popular. Que a veces me causa problemas, en mi faz más pequeñoburguesa”.