Precio y stock a confirmar

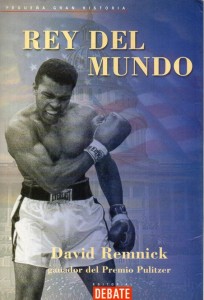

Ed. Debate, año 2001. Tamaño 23 x 15 cm. Traducción de Ramón Buenaventura. Incluye 16 fotografías en blanco y negro. Estado: Usado excelente. Cantidad de páginas: 336

Cassius Clay subió al ring de Miami Beach luciendo un batín de color blanco con el rótulo «The Lip» (el insolente, el bocazas) cosido a la espalda. Volvía a ser hermoso. Rápido, resplandeciente, veintidós años. Pero, por primera y última vez en su vida, tenía miedo. El ring estaba abarrotado de figuras pasadas, presentes y futuras, de lacayos y de perros pachones. Clay fingió no verlos. Se puso a dar saltos de puntillas, al principio sin ningún entusiasmo, como si estuviera participando en un concurso de baile y faltaran diez minutos para las doce de la noche, pero luego fue cogiendo velocidad y tomando gusto en ello. Transcurridos unos minutos, Sonny Listón, campeón del mundo de los pesos pesados, pasó entre las cuerdas para poner los pies en la lona, con cuidado y delicadeza, como quien se sube a una canoa. Llevaba una batín con capucha. No se le veía preocupación alguna en la mirada; sus ojos eran los de una persona sin vida ni expresión, una persona que nunca ha recibido un favor de nadie, que nunca ha hecho un favor a nadie. No parecía muy probable que el primer beneficiario fuera a ser Cassius Clay.

Cassius Clay subió al ring de Miami Beach luciendo un batín de color blanco con el rótulo «The Lip» (el insolente, el bocazas) cosido a la espalda. Volvía a ser hermoso. Rápido, resplandeciente, veintidós años. Pero, por primera y última vez en su vida, tenía miedo. El ring estaba abarrotado de figuras pasadas, presentes y futuras, de lacayos y de perros pachones. Clay fingió no verlos. Se puso a dar saltos de puntillas, al principio sin ningún entusiasmo, como si estuviera participando en un concurso de baile y faltaran diez minutos para las doce de la noche, pero luego fue cogiendo velocidad y tomando gusto en ello. Transcurridos unos minutos, Sonny Listón, campeón del mundo de los pesos pesados, pasó entre las cuerdas para poner los pies en la lona, con cuidado y delicadeza, como quien se sube a una canoa. Llevaba una batín con capucha. No se le veía preocupación alguna en la mirada; sus ojos eran los de una persona sin vida ni expresión, una persona que nunca ha recibido un favor de nadie, que nunca ha hecho un favor a nadie. No parecía muy probable que el primer beneficiario fuera a ser Cassius Clay.

Casi todos los cronistas deportivos que había en el Miami Convention Hall daban por supuesto que Clay iba a terminar la velada en el suelo. Robert Lipsyte, joven especialista en boxeo de The New York Times, había recibido instrucciones del jefe de redacción en el sentido de que averiguara cuál era el camino más corto entre el recinto deportivo y el hospital, para no perderse cuando trasladaran a Clay. Las apuestas estaban 7 a 1 en contra de Clay, y resultaba casi imposible encontrar a nadie que las aceptara. En la mañana misma del combate, el New York Post publicó una columna de Jackie Gleason —el cómico de televisión más popular de los Estados Unidos— donde podía leerse: «Mi pronóstico es que Sonny Listón ganará a los dieciocho segundos del primer asalto, y en este cálculo incluyo los tres segundos que Bocazas ponga por su cuenta». El propio grupo financiero que apoyaba a Clay, el Grupo Patrocinador de Louiseville, esperaba la catástrofe: su abogado, Gordon Davidson, mantenía estrechas negociaciones con Sonny Liston, ante el temor de que aquella fuera la última noche en que Cassius Clay pisara un ring de boxeo. Lo más que esperaba Davidson era que el joven saliese «con vida y sin daño» del envite.

Era la noche del 25 de febrero de 1964. Malcom X, mentor de Clay e invitado suyo en esta ocasión, ocupaba la butaca número 7 de la primera fila. Allí estaban, también, Jackie Gleason y Sammy Davis, además de unos cuantos mañosos de Las Vegas, Chicago y Nueva York. Un nubarrón de humo de puro se desplazaba lentamente bajo los focos centrales. Cassius, golpeando con sus puños la neblina gris, esperaba el toque de campana.

—¿Ves eso? ¿Me estás viendo?

Muhammad Ali, sentado en un sillón de excesivos cojines, se miraba en la pantalla del televisor. La voz le salía en un susurro, como atragantándose, y le temblaba el índice con que señalaba la joven imagen de sí mismo, su propio yo preservado en cinta magnética: veintidós años de edad, calentando en su rincón, con las manos, enguantadas, colgándole a ambos costados. Ali vive en una finca del sur de Michigan. Siempre se ha dicho que la casa perteneció a Al Capone en los años veinte. Drew «Bundini» Brown, uno de los mejores amigos de Ali, y preparador suyo, registró una vez la finca, esperando descubrir algún tesoro allí enterrado por Capone. En 1987, Bundini vivía en un motel barato de la Olympia Avenue, en Los Ángeles, y se cayó por las escaleras. Una de las doncellas lo encontró en el suelo, paralizado. Murió tres semanas más tarde.

Ahora volvía a susurrar Ali:

—¿Lo ves? ¿Me estás viendo?

Y sí, ahí estaba, rodeado por su entrenador, Angelo Dundee y el recién mencionado Bundini, muy joven, carirredondo, musitando consejos magistrales al oído de Ali: «¡No pares en toda la noche! ¡No pares en toda la noche! ¡Revolotea como una mariposa y pica como una avispa! ¡Zumba que te zumba, muchacho!»

—Fue la única vez que pasé miedo en el ring —me dijo Ali—. Sonny Listón. La primera vez. Primer asalto. Me dijo que me mataría.

Ali estaba ahora muy pesado. Con el típico desprecio de los deportistas ante el ejercicio, estaba comiendo mucho más de lo que le convenía. Ya tenía la barba gris, y el pelo también iba encaneciéndole. En lo que a mí respecta, me había acercado a Michigan para encontrarme con él, porque pensaba escribir un libro sobre el modo en que aquel hombre se había inventado a sí mismo en los primeros sesenta, el modo en que un muchacho de las calle de Louisville había logrado convertirse en el más electrizante de los personajes norteamericanos, patrón y reflejo de su época. Cuando Cassius Clay llegó al ámbito del boxeo profesional lo que se esperaba de un púgil negro era que no hiriese nunca la sensibilidad de los blancos y que se comportase como era debido, es decir como un guerrero noble y deferente, en un mundo de «juglares» del sur e hipócritas del norte. En su condición de deportista profesional, se le suponía obligado a mantenerse por encima de las revueltas políticas y raciales que lo rodeaban: las sentadas estudiantiles de Nashville en 1960 (el año en que él obtuvo una medalla de oro en Roma), las Marchas de la libertad, la marcha sobre Washington, las protestas estudiantiles de Albany, Georgia y la Universidad de Mississippi (mientras él iba subiendo por el escalafón de los pesos pesados).

Clay, en cambio, no se limitó a reaccionar ante la agitación, sino que lo hizo de tal manera que logró irritar a todo el mundo, desde los racistas blancos a los dirigentes de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Cambió de religión y de nombre, se declaró libre de toda atadura y toda expectativa. Cassius Clay se convirtió en Muhammad Ali. Ahora, apenas hay norteamericano que no piense en Ali con un cariño un poco difuso -lo más paradójico del caso es que él, un guerrero, haya acabado erigido en símbolo del amor—, pero esta transformación de la mentalidad popular se produjo mucho después del período en que Ali se creó a sí mismo, en los primeros sesenta, mucho después, por tanto, del período que en este libro vamos a cubrir.

Aquella tarde, Ali y yo estuvimos hablando de los tres pesos pesados más importantes de aquella época —es decir: Floyd Patterson, Sonny Listón y el propio Clay— y del extraño modo en que, como por designio de alguna fuerza superior, los tres fueron poniendo hitos en los cambios políticos y raciales, mientras luchaban entre sí por la corona de su categoría. En los primeros años sesenta, Patterson se quedó con el papel de Negro Bueno, un hombre muy tratable y al mismo tiempo muy temible, paladín de los derechos civiles, de la integración y de la moral cristiana, mas no por ello carente de tacto. Liston —veterano de la cárcel antes de llegar al ring— aceptó el papel de Negro Malo como una especie de destino ineluctable, una vez hubo comprendido que no le iban a permitir ningún otro. Casi todos los comentaristas deportivos veían en Liston una especie de monstruo inexplicable, más bruto que el consabido Caliban de La tempestad de Shakespeare.

Aquella tarde, Ali y yo estuvimos hablando de los tres pesos pesados más importantes de aquella época —es decir: Floyd Patterson, Sonny Listón y el propio Clay— y del extraño modo en que, como por designio de alguna fuerza superior, los tres fueron poniendo hitos en los cambios políticos y raciales, mientras luchaban entre sí por la corona de su categoría. En los primeros años sesenta, Patterson se quedó con el papel de Negro Bueno, un hombre muy tratable y al mismo tiempo muy temible, paladín de los derechos civiles, de la integración y de la moral cristiana, mas no por ello carente de tacto. Liston —veterano de la cárcel antes de llegar al ring— aceptó el papel de Negro Malo como una especie de destino ineluctable, una vez hubo comprendido que no le iban a permitir ningún otro. Casi todos los comentaristas deportivos veían en Liston una especie de monstruo inexplicable, más bruto que el consabido Caliban de La tempestad de Shakespeare.

Así las cosas, mi relato empieza por Patterson y Listón, sus vidas y sus dos combates de 1962 y 1963, tan rápidos como dramáticos. Estos dos hombres, cada uno a su manera, representan el mundo que Cassius Clay se encontró al llegar, para superarlo luego. Ali declararía su independencia de los estereotipos a que Patterson no tuvo más remedio que someterse; y también de los mafiosos que durante muchos años habían dominado el boxeo en general y a Listón en particular.

-Tenía que demostrar que se podía ser negro de otra manera —me dijo Ali—. Y hacérselo ver al mundo entero.

De vez en cuando, Ali se dejaba llevar por el tema de su propia persona, pero, otras veces, sus gruesos labios hacían varios intentos y al final se quedaban quietos, como si de pronto se hubiese quedado dormido, en mitad de una frase, durante cuatro o cinco minutos. Lo mismo hacía de joven, sólo que no con tanta frecuencia como ahora. A veces el tiempo presente, la vida que ocurría alrededor -los banquetes de celebración, los juegos por el campeonato, la visita del rey de Marruecos o del Ayuntamiento de Chicago en pleno-, lo sumían en el aburrimiento. Ahora, me dijo, se pasa el tiempo pensando en la muerte «Hacer buenas obras. Visitar hospitales. El Día del Juicio ya está cerca. De pronto abres un ojo y es el Día del Juicio». Ali reza cinco veces al día siempre con la muerte en el pensamiento. «Pensando en después. Pensando en el Paraíso».

Empezó el combate. Ali, de blanco y negro, salió dando brincos de su rincón y se puso a dar vueltas por el ring, acercándose y alejándose inclinando la cabeza de un lado al otro, como para aliviarse una tortícolis mañanera, con ligereza y fluidez. Y entonces Liston, un toro enorme cuyos hombros cuadrados parecían tapar la mitad del ring, proyectó un jab de izquierda. Falló por dos palmos largos. Aquello fue un adelanto no solo de lo que iba a ocurrir esa noche en Miami, sino de la novedad que Clay estaba a punto de introducir en el ámbito del boxeo y del deporte en general: el matrimonio entre la masa y la velocidad. Ya no era imprescindible que un hombre de gran tamaño se moviera pesadamente, para de pronto asestar el golpe. Ali pegaba como un peso pesado y se movía como Ray Robinson.

—¿A que es encantador?

Ali sonrió. Le costó trabajo, pero sonrió. El mal de Parkinson es una enfermedad del sistema nervioso que hace rígidos los músculos y deja el rostro convertido en una máscara sin expresión. El control de los movimientos va degenerando. También el habla. Hay personas que padecen alucinaciones o pesadillas. Cuando la enfermedad progresa, el mero hecho de tragar algo se convierte en una prueba espantosa. El Parkinson se presenta en sus víctimas de modo inconsistente. Ali todavía andaba bien. Aun tenía fuerza en los brazos y en el pecho. Bastaba con estrecharle la mano para darse cuenta de que aún poseía un golpe demoledor. Para él, en realidad, la peor tortura eran el habla y la expresión, como si la enfermedad hubiera decidido empezar por las cosas que más le habían complacido a él, que más habían complacido, e irritado, al mundo entero. Ahora detestaba el esfuerzo que le suponía hablar. («Habrá veces en que no me entiendas», me dijo, cuando nos conocimos. «No importa. Lo diré otra vez») Rara vez se arriesgaba a decir una palabra delante de una cámara. Y, por lo general, mostrar una simple sonrisa le costaba un esfuerzo descomunal.

Le dije que sabía muy bien de qué me estaba hablando. Mi padre tiene Parkinson. Ya no puede caminar más allá de unos cuantos pasos, y el hecho de hablar, en algunos momentos del día, puede resultarle un verdadero padecimiento. De modo que lo entendía muy bien. Lo que no podía decirle era que mi padre ya había rebasado los setenta y que no tenía tantas dificultades como él para expresarse de palabra. Pero, claro, mi padre no se había pasado decenios recibiendo golpes, cientos, miles de golpes, de los mejores pesos pesados de su tiempo.

Ali sonrió ante el jab de izquierda, muy dañino, que su joven yo acababa de colocarle a Liston en una ceja.

—¿Has visto eso? ¡Qué depriiisa!.. ¡Qué boniiito!…

Liston parecía tocado y confuso. No tenía respuesta para ese nuevo tipo de competidor deportivo.

Lonnie, la cuarta mujer de Ali, subió desde el piso de abajo y colocó las manos en los hombros de su marido. Es una mujer robusta y guapetona, con el rostro lleno de pecas. Lonnie tiene quince años menos que Ali. Se crió en el West End de Louisville, no lejos de donde vivía la familia Clay. Fue a la Universidad de Vanderbilt, en Nashville, Tennessee, y trabajó en el departamento de ventas de Kraft, en Los Ángeles. Ali la llamó cuando su tercer matrimonio entró en liquidación, para que se viniera con él. Al final se casaron. Lonnie es exactamente lo que Ali necesita. Es inteligente, tranquila y cariñosa, y no trata a Ali como a un enfermo. Dejando aparte al mejor amigo de Ali, el fotógrafo Howard Bingham, Lonnie es probablemente, en la vida de este hombre, la única persona que le ha dado más a él de lo que ella ha recibido.

En Michigan, Lonnie se ocupa de la casa y de la finca. Cuando están de viaje, que es la mayor parte del tiempo, se dedica a cuidar de Ali, procurando que descanse lo suficiente y que se tome sus medicinas. Conoce su modo de ser y sus costumbres, sabe lo que le está permitido y lo que no le está permitido hacer. Sabe cuándo está sufriendo y cuándo se esconde tras sus síntomas para no percibir algo que lo aburre.

Ali no apartó la vista del televisor. Alargó el brazo y le puso una mano a Lonnie en el hueco de la espalda.

—Tienes que firmar un par de fotos, Muhammad. ¿Te parece bien? -dijo Lonnie. Le puso delante dos retratos en papel brillo, tamaño

18 x 24. Cassius Clay se paseaba bailando por el cuadrilátero, sin pararse más que para irle haciendo una cara nueva a Sonny Liston, a base de golpes.

—Anda, Ali, dedícale ésta a Mark, M-A-R-K. Y la otra a Jim. J-I-M. Luego tienes que firmar más fotografías, y unos guantes.

Así, mayormente, es como se gana la vida Ali, hoy en día. Ganó muchísimo dinero boxeando, pero no guardó todo lo que debería haber guardado. Pensiones de divorcio, gastos de mantenimiento, Hacienda, los buenos ratos, la Nación del Islam. Pero alguna ventaja tenía que tener el hecho de haber sido la figura deportiva más carismática del siglo: incluso en su reducida condición actual, lento y casi sin habla, todavía puede presentarse en el banquete final de una convención y pillar un buen cheque. De los íconos de los sesenta —los Kennedy, Martin Luther King, Malcom X, John Lennon, Elvis Presley, Bob Dylan, Mickey Mantle, el jugador de béisbol—, ya sólo unos pocos quedan vivos, y Ali es, con mucho, el más querido por la gente.

—Firmo aquí y comemos —dijo, muy sumiso.

El video siguió pasando. Cassius Clay controlaba completamente el combate. Liston tenía ambos ojos hinchados. Había envejecido diez años en un cuarto de hora. Ali lo pasó maravillosamente entonces, e igual de maravillosamente lo estaba pasando ahora.

—El público gritaba cada vez que Liston sacaba una mano —musitó—. Estaban como esperando. Pero es que no se lo podían creer. Habían pensado que Liston me sacaría del ring de un solo golpe. ¡Y mírame!

Clay, sin dejar de bailar, lanzaba sus golpes. En el sexto asalto, Clay era como un torero que se dedicara a clavarle una espada tras otra al toro, en todo lo alto.

Clay, sin dejar de bailar, lanzaba sus golpes. En el sexto asalto, Clay era como un torero que se dedicara a clavarle una espada tras otra al toro, en todo lo alto.

Concluido el sexto asalto, Liston se sentó en su banqueta y allí se quedó. Había abandonado. Ali, sonriendo, miraba a su joven yo, que no paraba de bailar en torno al ring, gritando «¡Soy el rey del mundo! ¡Soy el rey del mundo!», aupándose a las cuerdas y gritándoles a los cronistas deportivos: «¡Ahora os tragáis vuestras palabras!».

Al día siguiente, Ali puso en general conocimiento que no sólo era el nuevo campeón del mundo de los pesos pesados, sino que se había enrolado en la Nación del Islam. A las pocas semanas tendría un nuevo nombre. Y al cabo de dos años ya se había convertido, por obra propia, en una de las figuras norteamericanas más atractivas y electrizantes de su tiempo. Él, aquel chaval rápido y travieso de Louisville, Kentucky. Se hizo tan famoso, que durante sus viajes alrededor del mundo —de Lagos a Los Ángeles, de París a Madrás— podía mirar por la ventanilla del avión y estar seguro de que allá abajo no había un alma viva que no conociera su nombre. A veces fantaseaba con la posibilidad de irse por ahí de vagabundo, sabiendo que la gente se desviviría por darle comida y alojamiento, por rendirle pleitesía.

En sus primeros tiempos de Cassius Clay recibió abundantes ataques de la prensa y los restantes medios, pero aquellas voces contrarias acabaron haciéndose prácticamente inaudibles. Se ganaba la vida a mamporros, y, sin embargo, con el tiempo llegó a ser un símbolo no sólo de valentía, sino también de amor y de honradez, por no decir, en cierto sentido, de sabiduría.

Entró en la habitación una señora de la limpieza, que no tardó en dejar a un lado la aspiradora y sentarse delante del televisor. Cassius Clay seguía gritando: «¡El rey del mundo!»

—¿A que soy guapo?

—Eras todo boca en aquella época, Ali —dijo ella.

—Sí, ya, pero ¿a que era guapo? Veinti… Veinti ¿cuántos? Veintidós. No, veinticuatro. Ahora tengo cincuenta y cuatro. Cincuenta y cuatro.

Se estuvo un par de minutos sin decir nada.

—El tiempo vuela. Vuela, vuela, vuela. Se va.

En ese momento, muy despacio, Ali alzó la mano y movió los dedos como las alas de un pájaro.

—Se va volando —dijo.

SUMARIO

Prólogo: en Michigan

PRIMERA PARTE

I- El hombre que vivía bajo tierra

II- Dos minutos, seis segundos

III- Mr. Fury y Mr. Gray

IV- El despojo

SEGUNDA PARTE

V- El ladrón de bicicletas

VI. La exuberancia del siglo XX

VII- Secretos

VIII- La Gran Promoción

TERCERA PARTE

IX- La cruz y la media luna

X- La caza del oso

XI- ¡Ahora os tragáis vuestras palabras!

XII- El niño cambiado en la clínica

CUARTA PARTE

XIII- «Joe Louis, sálvame…»

XIV- Disparos

XV- El golpe de ancla

XVI- Lo que significa un nombre

Epílogo. Ancianos junto a la lumbre

Reconocimientos y notas sobre fuentes

Indice de personas, instituciones y títulos