Precio y stock a confirmar

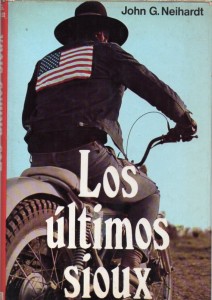

Ed. Noguer, año 1974. Tapa dura con sobrecubierta. Tamaño 22 x 15,5 cm. Estado: Usado excelente. Cantidad de páginas: 174

Conocí a Alce Negro en el mes de agosto de 1930. Trabajaba yo entonces en El canto del mesías, quinto y último poema narrativo de mi Ciclo del Oeste. Ese Canto versa sobre lo que los blancos denominan «la locura del mesías», o sea el gran sueño mesiánico que sacudió a los desesperados indios a mediados de 1880 y que terminó con la matanza del Wounded Knee, en Dakota del Sur (29 de diciembre de 1890).

Conocí a Alce Negro en el mes de agosto de 1930. Trabajaba yo entonces en El canto del mesías, quinto y último poema narrativo de mi Ciclo del Oeste. Ese Canto versa sobre lo que los blancos denominan «la locura del mesías», o sea el gran sueño mesiánico que sacudió a los desesperados indios a mediados de 1880 y que terminó con la matanza del Wounded Knee, en Dakota del Sur (29 de diciembre de 1890).

Había ido con mi hijo Sigurd a la reserva de Pine Ridge en busca de algún hechicero entrado en años que hubiera intervenido en el movimiento mesiánico, con la esperanza de convencerlo de que me revelara el significado espiritual básico de aquella convulsión. Hacía tiempo que yo conocía a muchos sioux oglala y tenía excelentes amigos entre los veteranos «pelos largos». No carecía de información acerca de lo que me interesaba. Estaba al corriente de los hechos gracias a documentos y a ancianos supervivientes de aquel período, los cuales compartieron tanto su intensa ilusión como su trágico desengaño. Por ello, me importaba más la experiencia de un contacto íntimo que lo que se me relatase. Quienes hayan leído El canto del mesías comprenderán a qué me refiero.

El señor W. B. Courtright, entonces jefe de agentes en la reserva citada, era un «fan» mío. Conocía sobre todo a fondo mi Canto de las guerras indias. Por él me enteré de que un viejo sioux, llamado Alce Negro, vivía en las yermas colinas, a unos treinta y dos kilómetros al este de la agencia, cerca de la combinación de abacería y estafeta de Manderson. Se me explicó que Alce Negro era una «especie de predicador», esto es, un wichasha wakon (hombre santo, sacerdote), y que había tenido un papel de cierta entidad en la alteración mesiánica. Además, por ser primo segundo de Caballo Loco, principal protagonista de mi Canto de las guerras indias, había conocido muy bien al famoso caudillo.

Mi hijo y yo fuimos en automóvil a probar suerte con el viejo. Halcón Volador, intérprete al que me unía una amistad superficial, vivía en Manderson. Se mostró dispuesto a conducirnos a la morada de Alce Negro, situada unos tres kilómetros más al oeste. Por el camino, el trujimán me comunicó su prevención de que el anciano tal vez se negara a hablarme. Quise saber la razón, y agregué que conocía a los indios desde hacía muchos años y que jamás se habían resistido a franquearse conmigo.

—Ese viejo es algo raro —me respondió Halcón Volador—. La semana pasada fue a verlo una señora de Lincoln, Nebraska. Se proponía escribir un articulo sobre Caballo Loco, que fue primo segundo de Alce Negro. La llevé hasta él, pero se obstinó en no despegar los labios. Está casi ciego. Tras mirarla como pudo durante un buen rato, le dijo: «Veo que eres hermosa y noto tu bondad; mas no deseo contarte esas cosas». Barrunto que no hablará con usted, aunque puede que lo haga…

Empecé a pensar como él, pues sabía, ante todo, que lo que conoce un hombre santo se considera sagrado. No obstante, ansiaba verlo, aun cuando sólo fuera porque había estado emparentado con Caballo Loco. Quizá tuviera, por ser hombre, más éxito que la dama que me había precedido.

Una carretera sin salida se deslizaba entre las colinas, desnudas y amarillas, hacia la vivienda de Alce Negro, cabaña de troncos, con una sola habitación. En su techumbre de tierra medraban las hierbas. Dos «pelos largos» seniles, que ocupaban construcciones similares próximas a la carretera, nos escoltaron montados en jacas. Los impelía la curiosidad de averiguar qué ocurriría. Poco más que los cambios atmosféricos —aparte el orto y el ocaso del Sol, la Luna y las estrellas— acontecía en la región, y estaban ociosos en la espera de la muerte.

Alce Negro se hallaba en las inmediaciones de una enramada de pino cuando llegamos. Era mediodía. Partimos al anochecer.

—Es singular —exclamó Halcón Volador—. El viejo parece saber que ustedes vendrían.

Mi hijo comentó que tenía la misma impresión. Y yo, después de frecuentar al anciano durante varios años, llegué a creer que lo sabía. Ciertamente, tenía poderes supranormales.

Expliqué a Alce Negro, mientras le estrechaba la mano, que estaba en buen trato de amistad con los omahas y muchos sioux, y que me había trasladado hasta allí con ánimo de conocerle y charlar de los tiempos pretéritos.

—¡Ah! —profirió, indicio de que mi propósito no le disgustaba.

Me había pertrechado de abundantes paquetes de cigarrillos. Los distribuí, atendiendo en especial a nuestros espontáneos contertulios, que se habían acurrucado junto a sus caballos, a respetuosa distancia. Nos daban la espalda en señal de que no deseaban entremeterse, aunque estuviesen dispuestos a figurar en la reunión. Nos sentamos en el suelo y fumamos en silencio.

Alce Negro, con los ojos mortecinos fijos en el suelo, parecía habernos olvidado. Iba yo a romper el hielo, cuando se volvió hacia Halcón Volador y le dijo en sioux, pues ignoraba el inglés:

—Noto en el hombre que está a mi lado la sed de enterarse de las cosas del otro mundo. Lo han enviado para que aprenda lo que sé. Le enseñaré

Tornó a callar durante unos minutos. Dirigió al fin la palabra a su nieto, un arrapiezo, que se hallaba cerca de nosotros, y el chiquillo se lanzó cuesta arriba. Regresó con un ornamento sagrado, que, como averigüé más tarde, había pertenecido al padre del anciano (también hombre santo), y que uno y otro habían usado largos años en las ceremonias religiosas. Consistía en una estrella de cuero, teñida de azul; de su centro pendían una tira de piel del pecho de un bisonte y una pluma remera de águila. El conjunto se colgaba del cuello por medio de una correhuela.

Alce Negro nos lo mostró.

—He aquí la Estrella Matutina. El que la contemple verá más, porque será sabio.

Levantó la pluma.

—Esto significa Wakon Tonka (Gran Misterioso), y, asimismo, que nuestros pensamientos deben encimarse tanto como las águilas.

Enseñando la tira de piel de bisonte, aclaró:

—Esto simboliza todas las cosas buenas de este mundo: comida y albergue. —Me entregó el ornamento y me ordenó—: Amigo mío, todo eso te deseo. Póntelo.

Le di las gracias y obedecí. Fumamos de nuevo sin hablar. Alce Negro humilló la cabeza. Por fin, empezó a describir una visión que había tenido en su juventud. Sus dispersas alusiones a su facultad de vidente tenían, según supe posteriormente, el solo fin de atizar mi curiosidad, ya que le estaba vedado tratar de materia tan sagrada ante la concurrencia. Fue como entrever, como percibir con vaguedad un panorama, extraño y bello, al fulgor inesperado de fucilazos.

Rompí a menudo los prolongados silencios del viejo con referencias a los tiempos pasados, anteriores al comienzo de los días malos y a la expoliación de la tierra por los blancos. Cité grandes combates y los momentos cimeros de la historia sioux. Me contestaba con urbanidad; pero resultaba cada vez más evidente que su interés primordial se centraba en «las cosas del otro mundo».

El sol iba a ponerse cuando Alce Negro me anunció:

—Mucho hay que enseñarte. Se me dio para los hombres lo que sé, y es verdadero y hermoso. Pronto yaceré bajo la hierba y se malogrará. Te enviaron para salvarlo. Debes volver para que yo pueda enseñarte.

—Volveré, Alce Negro —prometí—. ¿Cuándo quieres que lo haga?

—En primavera, al tener el herbazal esta altura,

Señaló un palmo menos.

Durante el invierno escribí a Alce Negro. Nos sirvió de intermediario su hijo Ben, que había estudiado un par de cursos en Carlisle. Así se concertó una larga visita mía en la primavera siguiente.

En los primeros días de mayo de 1931, acompañado de mi hija mayor y mi secretaria durante varios años, Enid, y de mi segunda hija, Hilda, comparecí en el hogar de Alce Negro, para que me contase su vida en cumplimiento de un deber que decía pesaba sobre él. Su principal intención era «salvar su Gran Visión en beneficio de los hombres».

Se habían efectuado importantes preparativos para recibirnos. Muchos pinos jóvenes, traídos de sitios lejanos, rodeaban la cabaña de troncos y un tipi sagrado, decorado con símbolos espirituales, había sido destinado para nosotros.

Las conversaciones empezaban cotidianamente después del desayuno y se prolongaban con frecuencia hasta altas horas de la noche. Había de vez en vez intervalos, cuando el anciano, sin decir nada o sin excusarse por ello, se tumbaba en el suelo, descansaba la cabeza en el brazo y se dormía de modo casi instantáneo. Contados minutos después despertaba, repuesto de la fatiga, y proseguía su relato como i no lo hubiera interrumpido. Casi siempre asistían a las charlas «pelos largos» amigos de Alce Negro, algunos mucho mayores que él, y, si se terciaba, colaboraban en la narración con sus recuerdos.

Ben, hijo del anciano, fue nuestro constante intérprete y mi Enid, diestra taquígrafa, nos proporcionó una memoria fidedigna de lo contado y de nuestras conversaciones. Sus voluminosas notas, la transcripción de las mismas, se conservan con otros papeles míos en las Colecciones de Manuscritos Históricos del Oeste, en la Universidad de Missouri.

Columbia, Missouri 1 de diciembre de 1960

INDICE

Prefacio

I- La ofrenda de la pipa

II- Edad temprana

III- La gran visión

IV- La caza del bisonte

V- En la ciudad de los soldados

VI- Los amores de Caballo Alto

VII- Wasichus en las Black Hills

VIII- La lucha con tres estrellas

IX- La muerte de Pelo Largo

X- Por el camino negro

XI- La muerte de Caballo Loco

XII- La tierra de la Gran Madre

XIII- El miedo apremiante

XIV- La danza del Caballo

XV- La visión del Perro

XVI- La ceremonia heyoka

XVII- La primera curación

XVIII- Los poderes del Bisonte y del Alce .

XIX- A través del Agua Grande

XX- El viaje espiritual

XXI- El Mesías

XXII- Visiones del Otro Mundo

XXIII- Anuncio de aflicciones

XXIV- La matanza del Wounded Knee

XXV- Fin del sueño

Epílogo del autor