Precio y stock a confirmar

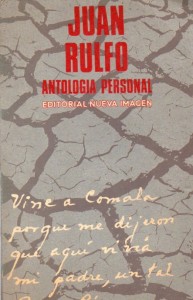

Ed. Nueva Imagen, año 1978. Tamaño 20 x 12,5 cm. Estado: Usado muy bueno. Cantidad de páginas: 156

En 1948, al presentar el cuento La cuesta de las comadres en la revista América, Efrén Hernández testimonió su descubrimiento de un joven escritor llamado Juan Rulfo. Rulfo llevaba una década escribiendo breves cuentos y hasta una novela nunca publicada –El hijo del desaliento– que componía secretamente después de sus horas de trabajo en la Oficina de Migración. Allí se conocieron Rulfo y Hernández hacia 1938 y allí descubrió este último la oculta actividad de quien iba a ser uno de los mayores escritores contemporáneos. «Causa, a un tiempo, de mi más persistente desconcierto y mi mayor confianza, es la manera de rigor, la rigurosísima y tremenda aspiración, el ansia de superación artística de este nato escritor. Cosas que en buena ley son de envidiarse, él, por hallarlas ruines, ha venido rompiéndolas, tirándolas, deshaciéndose de ellas, ¡para volver a hacerlas! Nadie supiera nada de sus inéditos empeños si yo no, un día, pienso que por ventura, adivino en su traza externa algo que lo delataba; y no lo instara, hasta con terquedad, primero a que me confesase su vocación, en seguida a que me mostrara sus trabajos y a la postre, a no seguir destruyendo».

Rulfo continuó escribiendo y destruyendo lo que escribía: sólo en 1945 empezaron a aparecer espaciadamente sus cuentos; de ese año son La vida no es muy seria en sus cosas, Nos han dado la tierra y Macario, que una década más tarde se reunirían -con la excepción del primero- en el único volumen de narrativa breve: El llano en llamas (1953). En 1955 apareció Pedro Páramo, y entonces sí Rulfo se sometió al mutismo que parecía llevar dentro, a un largo silencio que dura ya más de veinte años. Este tiempo, sin embargo, no ha disminuido la importancia de su obra ni la ha anclado en el olvido; al contrario, ha sido una prueba de fuego de la que sale airosa para perdurar en la mejor literatura de nuestro siglo. Silencio antes de El llano en llamas y Pedro Páramo, silencio aún más cerrado después: los dos libros se recortan en dicho marco y se muestran suficientes para componer un universo personal de enorme riqueza y para dar una imagen definitiva de la condición desamparada de sus personajes, así como de la curiosa índole -donde se mezclan incomparablemente la violencia y la ternura- de sus historias.

El mundo narrativo de Rulfo parecía marcado para ser un mundo rural. Heredero de una vigorosa tradición realista y casi documental -la llamada «novela de la Revolución Mexicana»-, y al mismo tiempo ávido de las renovaciones artísticas del siglo XX, Rulfo logró que sus cuentos y su novela expresaran la realidad social -más ampliamente, humana- de los campesinos de Jalisco en un estilo despojado de la retórica al uso, pero, ante todo, que expresaran su propia vivencia -angustiada, triste, lacónica y al mismo tiempo de certero humorismo- de aquellos seres que en su literatura debían transformarse en criaturas ficticias y, por ende, más reales. Si bien varios de los cuentos -o ciertas situaciones dentro de sus cuentos- tensan la cuerda del tremendismo, la originalidad de Rulfo consiste en haber evitado desde el comienzo los cánones vulgares del realismo.

Eso lo advirtió tempranamente Alfonso Reyes, al señalar respecto a Pedro Páramo, que «puede considerarse realista la novela de Rulfo porque describe una época histórica, pero seguramente su valor reside en la manera peculiar con la que supo manejar esa historia, donde la narración lanzada sobre diversos planos temporales cobra un valor singular que intensifica la condición misma de los hechos». Y subrayó aun el camino a seguir en la lectura: «Una valoración estricta de la obra de Rulfo tendrá que ocuparse, necesariamente, del estilo que este escritor ha logrado manejar, en forma tan diestra, en su extraña novela Pedro Páramo»

Aunque el mundo rural lo rodeara inequívocamente, los primeros textos de Rulfo pertenecen a la ciudad. Urbana iba a ser su novela El hijo del desaliento (de la cual queda sólo un fragmento: Un pedazo de noche), y esa novela probablemente contenía elementos autobiográficos, si no en los hechos al menos en la dura experiencia que era vivir en la ciudad de México. Arrancado de su Jalisco natal (Rulfo nació en Apulco, el 16 de mayo de 1918), sintiéndose extraño en la capital a la que se había trasladado por necesidades de estudio y de trabajo, intentó de algún modo rendir cuentas, en El hijo del desaliento, de ese radical desacomodo. Otros relatos, como «La vida no es muy seria en sus cosas», también estaban destinados a explorar la angustia y los conflictos del hombre en la gran ciudad.

Que la vida no es muy seria en sus cosas, esto parece estar dicho en toda la narrativa de Juan Rulfo como una suerte de reflexión existencial movida por la compasión hacia los seres humildes y pequeños sin despojarse de amarga ironía. Es difícil determinar hasta qué punto «La vida no es muy seria en sus cosas» se vincula con los demás cuentos conocidos. Parece diferente pero si, por un lado, advertimos que la emotividad vence los límites del laconismo y observamos una clara ternura en el diseño del personaje, así como el patetismo a flor de piel, constante, línea a línea, es cierto, por otro, que está aquí su célebre contención de estilo. Al punto de que el desenlace queda implícito en una imagen modelada por dos o tres sensaciones, sencilla y sugestivamente.

El dolor frente a los hechos de la vida -que es preciso no confundir con el chantaje emotivo del realismo social de los años cuarenta- está aquí como estará implícito en «Macario», en la circunstancia social e individual de «Es que somos muy pobres» y en ciertas imágenes de extrema pobreza de «Nos han dado la tierra». La soledad, el desamparo y la vivencia de la muerte son otros motivos que relacionan e identifican a este cuento inicial con los que se siguieron inmediatamente. Vale la pena aún notar ciertos rasgos estilísticos no lejanos de «Luvina» o de Pedro Páramo: aunque es claro que el acento del relato no está puesto en una atmósfera física sino en la interior, creada por los pensamientos y sensaciones del personaje femenino en su relación consigo misma y con el hijo que lleva en el cuerpo, de todos modos hay algunas imágenes que muy fácilmente podrían convocar el ambiente desolado de los pueblos fantasmas, como ese «viento frío, agachado al suelo, como si anduviera barriendo las calles». Aquí y en todo el texto se reconoce a Rulfo, se reconoce su expresiva, admirable vena de narrador.

El referente histórico, real, de El llano en llamas y de Pedro Páramo es, ante todo, la época en que el autor ambienta sus relatos. Existe un período preciso en perfecta pero disimulada relación con sus temas. Ese período es el de la rebelión cristera (1926-1928) durante la gestión presidencial de Calles, cuando la revolución que parecía haber calmado sus ímpetus bélicos para ingresar en una etapa de afirmación institucional, inicia una nueva etapa armada. Esta vez las raíces de la agitación se recortan sobre un panorama ideológico de manera nítida y diferenciada: se trata de la Iglesia desaforada de sus prerrogativas mundanas, de sus bienes feudales y del amplio poder terrenal desenvuelto y mantenido en la vida mexicana a lo largo de su historia, que se alza contra el gobierno y moviliza el fanatismo popular. El pueblo sale a la calle, a los caminos polvorientos, a las quebradas y a los llanos, para pelear por «Cristo Rey». El motivo, que sería recogido por mucha literatura documental y por algún libro de innegable valor (como Dios en la tierra de José Revueltas) aparece en algunos cuentos de El llano en llamas -como el que da su título al libro- y sirve de trasfondo para la última parte de Pedro Páramo. Uno de los principales personajes de esta novela -el padre Rentería- acaba encarnando precisamente la figura de los sacerdotes alzados.

Rulfo había sido parcial testigo de esta etapa cuando tenía menos de diez años de edad. Por eso la recuerda y la relaciona con su propia vida, como la recordará y relacionará con su arte. «Los curas de la costa siempre traen pistola, son curas ‘bragados'» dice en una entrevista. «El cura Sedaño de Zapotlán el Grande raptaba muchachas y se aprovechó de la Cristiada para alzarse en armas, lo mismo que el de San Gabriel y el de Jiquilpan. A Sedaño lo colgaron en un poste de telégrafo. Tendría yo como ocho años cuando el cura de San Gabriel dejó su biblioteca a guardar en la casa de mi abuela, antes de que expropiaran el curato y lo convirtieran en cuartel…». Pero la violencia de una realidad en armas, explicable por el hecho mismo de la revuelta y expresada a menudo con inusitada plasticidad -como en el episodio de Pedro Zamora y su juego «al toro» con las víctimas de El llano en llamas– es una violencia consustancial a los personajes de Rulfo, como una semilla secreta que cada uno guarda hasta que súbitamente germina. De ahí la ‘naturalidad’ con que esa violencia aparece tiñendo todos los actos, a veces constreñida sin embargo por el sentimiento cristiano de la culpa. Los cuentos de Rulfo son imágenes de esa violencia soterrada y su sistema narrativo consiste precisamente en desarrollarlas en un entramado original de historias, haciéndolas cargar como una especie de cruz sobre cada uno de sus protagonistas.

«¡Diles que no me maten!» es, en ese sentido, uno de los ejemplos más intensos. Durante cuarenta años un hombre guarda la culpa de un crimen, y es su entorno y finalmente el hijo vengativo del hombre muerto, quienes se encargan de que el hecho nunca se olvide. El victimario pasa a ser una víctima y los múltiples «tiros de gracia» que acaban con su vida son sólo la culminación de un largo periplo de sufrimiento. Encarnecido, castigado mil veces, al fin Juvencio Nava ruega inútilmente el perdón: «Ya he pagado, coronel. He pagado muchas veces. Todo me lo quitaron. Me castigaron de muchos modos. Me he pasado cosa de cuarenta años escondido como un apestado, siempre con el pálpito de que en cualquier rato me matarían. No merezco morir así, coronel. Déjame que, al menos, el Señor me perdone. ¡No me mates! ¡Diles que no me maten!» Lo significativo es que estas palabras de un personaje pueden extenderse a toda la narrativa de Rulfo: la muerte inminente y violenta, el sentir que la vida es un hilo en tensión dispuesto a cortarse «en cualquier rato», y el terror de vivir perseguido por los endriagos del miedo o por la agresividad física de cualquier hombre, son elementos palpables en muchas, si no en todas las historias. Y el hecho de que un hombre viva durante largos años huyendo de su culpa mientras otro mantiene como razón de ser la necesidad de la venganza, es también el diseño de una idea fascinante en Rulfo: que los actos constituyen una dura piel de la que no es posible desprenderse, y que el pasado gravita siempre acumulativamente como una fatalidad que condicionará el fin.

Respondiendo a esta misma idea es que Pedro Páramo confiesa en un momento de la novela cómo una sola ambición determinó su vida de crímenes y acumulación de poder, aunque esa ambición fuera la de recuperar un paraíso perdido, un amor infantil: «Esperé treinta años a que regresaras, Susana. Esperé a tenerlo todo. No solamente algo sino todo lo que se pudiera conseguir de modo que no nos quedara ningún deseo, sólo el tuyo, el deseo de ti».

Paciencia y espera infinitas. Dos rasgos de los personajes de Rulfo, que a veces se truecan en fatalidad. La fatalidad enseñoreada de la atmósfera en «Luvina», o la que pauta la penosa condición social de los personajes en «Nos han dado la tierra». En los cuentos de Rulfo los personajes transitan, se mueven sobre una tierra yerma que encarna una imagen de la existencia. Es el viaje al no se sabe dónde, que al llegar a Luvina, por ejemplo, provoca la pregunta atónita del personaje a su mujer: «¿En qué país estamos, Agripina?…¿Qué país es éste, Agripina?» La peregrinación llega incluso a ser tema en «Talpa». Este cuento narra la historia de un crimen y, a la vez, del profundo sentimiento de culpa que le sigue. En un tono confesional, que caracteriza varios relatos de Rulfo, el narrador cuenta cómo él y Natalia forzaron a Tanilo, el esposo de la mujer, a hacer un viaje agónico hasta Talpa con el propósito de pedirle a la Virgen que lo mejorara de su enfermedad. El viaje se transforma en un viacrucis y, al morir, Tanilo es enterrado: el peso de las piedras que ponen encima de su tumba (motivo que vuelve a aparecer en «Anacleto Morones») es directamente proporcional a la angustia culposa que siente la pareja infiel, y está destinado a impedir que de esa tumba emerja el alma inquieta del muerto.

«Nos han dado la tierra» no cuenta sino la marcha de algunos campesinos por las tierras estériles que el Gobierno les ha entregado en una amarga parodia de reparto agrario. La pauperización creciente, la soledad y el despojo extremo surgen desde el principio, desde la frase inicial («Después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros») para culminar con la visión de un grupo de hombres que se va desvaneciendo como fantasmalmente: «Somos cuatro. Yo los cuento: dos adelante, otros dos atrás. Miro más atrás y no veo a nadie. Entonces me digo: ‘Somos cuatro’. Hace rato, como a eso de las once, éramos veintitantos; pero puñito a puñito se han ido desperdigando hasta quedar nada más este nudo que somos nosotros». Y el mismo tránsito empobrecedor es el que hace el padre, sosteniendo sobre sus hombros al hijo moribundo, en la noche oscura de «No oyes ladrar los perros». En este relato patético lo que se va perdiendo en el camino no son propiedades, ni siquiera esperanzas, sino la vida misma, ese bien que a menudo es el único que poseen los personajes.

El arte de Rulfo es un arte de estilización. Más allá del realismo en el que parecen recalar, los relatos de El llano en llamas son creaciones cinceladas con esmero, con la paciencia de un artífice. De ahí la delgadez de un estilo que juega con las palabras pero, ante todo, con el silencio y su poderosa fuerza de alusión y connotación.

Además de ser un cuento cerrado, concluso en sí mismo, «Luvina» puede considerarse la entrada al mundo fantasmal de Pedro Páramo. En «Luvina» no sólo encontramos el desgaste psíquico que un determinado ambiente provoca en un hombre como una suerte de- fatalidad, o la soledad de los pueblos abandonados, de acuerdo con las emigraciones internas de los campesinos que huyen del suelo erosionado tras el espejismo de las ciudades grandes -como México o Guadalajara- o de los pueblos de frontera; encontramos también figuras fantasmales, ánimas en pena que no osan decir su nombre. Pero lo que en «Luvina» es aún comparación y metáfora, en Pedro Páramo es imagen de una realidad, una realidad más compleja e inquietante que la definida por la acepción común. Paralela al venero popular, supersticioso, de los corridos y cuentos sobre aparecidos, como «El ánima de Sayula», Pedro Páramo se alimenta de él pero, ante todo, es una novela diversa que nos cuenta la búsqueda de la imagen paterna, la historia de un amor desventurado, los conflictos de la culpa religiosa y profana, el retrato de un cacique déspota y violento, junto con historias menores de los habitantes de Comala y de la hacienda llamada la Media Luna.

Rulfo halló los elementos para componer su Pedro Páramo -novela que hasta 1954 se anunciaba como Los murmullos o Una estrella junto a la luna– en la vida de los campesinos de Jalisco. Podría hacerse todo un juego de resonancias literarias entre las obras que leía Rulfo a finales de la década del cuarenta y Pedro Páramo, pero tal cotejo no conduciría sino a mostrar cómo encontró él sus propios derroteros y diseñó un universo personal y único que, si bien fincado en la realidad mexicana, asimismo recuerda las raíces míticas en personajes y motivos. Tarea ésta última que se justifica si se piensa que temas como el del amor desventurado, la violencia o la culpa, viven en la civilización occidental y plasman nuestra concepción de la vida.

Varios son los rasgos destacables de Pedro Páramo, así el conflicto del Padre Rentería que se niega a dar el perdón fúnebre a Miguel Páramo, el asesino de su hermano, el violador de su sobrina, o bien la historia de amor del cacique y Susana San Juan. Esta última, precisamente, entronca con la vieja tradición romántica, incluida la heroína enajenada que, al decir de Mario Praz, transforma en «actitud de la sensibilidad» lo que en el siglo XVIII era una «actitud intelectual», y la nostalgia por el paraíso de los orígenes. Si se lee cuidadosamente la novela distinguiendo su incitante juego de perspectivas, se advertirá que hay dos relatos simultáneos y de signo contrario. Uno es la historia de un hijo (Juan Preciado) que busca a su padre (Pedro Páramo) para jamás encontrarlo; el otro es el relato de un hombre -ese mismo padre- que, sentado en su equipal, esperando la muerte, recuerda el pasado y entresaca de él la felicidad prometida por la sola existencia de Susana San Juan, una «mujer que no era de este mundo». Las historias de un muerto y de un hombre vivo se entrecruzan desde el principio y establecen la temperatura afectiva -jamás melodramática- de la novela entera.

La historia de Susana San Juan posee la estremecida condición de una mujer que ha recorrido todos los grados de la pasión, la dicha y el dolor. Tal vez por ello, podría decirse, es uno de los personajes femeninos más complejos de la literatura mexicana. Es amada en su niñez por quien pasará la existencia esperando su regreso, es custodiada por un padre que la hunde en experiencias de terror, vive una pasión sin límites con Florencio, su marido, en consecuencias de poética belleza erótica que no se detienen ni siquiera con la muerte del hombre y que la empujan cada vez más hacia el delirio. Y es que Pedro Páramo es novela de recuerdos transidos: los de Dolores que se trasmiten a su hijo («ella me dio sus ojos para ver») y lo mueven a la búsqueda del padre; los de Susana por la sensualidad encendida que una vez viviera; los de Pedro Páramo por una mujer que es idea. Contar es recordar, recordar es contar. Los murmullos era el título anterior de Pedro Páramo porque la novela se compone de voces. Y en esas voces hay humor, ternura, odio, remordimiento, culpa, rencor, elementos todos que con sabiduría narrativa Rulfo ha sabido ensamblar en su singular novela.