Precio y stock a confirmar

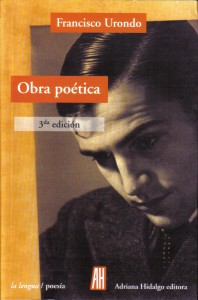

Ed. Adriana Hidalgo, año 2010. Tamaño 19 x 13 cm. Edición al cuidado de Susana Cella. Estado: Nuevo. Cantidad de páginas: 480

Por Patricio Lennard

La poesía les habla a las heridas

pero no a los torturadores

John Berger

Tan antigua como Garsilaso de la Vega (quien murió en 1536 por las lesiones que sufrió en una misión como oficial del ejército de Carlos V) es la figura del “hombre de armas y de letras”. Caras de una misma moneda que, en tiempos de Cervantes, el otro arquetipo de esa tradición heroica (y a siglos de distancia de las vacilaciones que muchos intelectuales latinoamericanos sufrieron, a fines de los ’60 y principios de los ’70, ante el dilema de si la pluma era o no más poderosa que el fusil), constituían las virtudes ideales de todo perfecto caballero.

Tan antigua como Garsilaso de la Vega (quien murió en 1536 por las lesiones que sufrió en una misión como oficial del ejército de Carlos V) es la figura del “hombre de armas y de letras”. Caras de una misma moneda que, en tiempos de Cervantes, el otro arquetipo de esa tradición heroica (y a siglos de distancia de las vacilaciones que muchos intelectuales latinoamericanos sufrieron, a fines de los ’60 y principios de los ’70, ante el dilema de si la pluma era o no más poderosa que el fusil), constituían las virtudes ideales de todo perfecto caballero.

“Yo empuñé las armas porque busco la palabra justa” es, quizá, la frase más famosa de Francisco Urondo. Una frase que Juan Gelman, su entrañable amigo, alguna vez le oyó decir como al pasar y en la que se atisba cierto temple cervantino. Poeta, periodista, militante y guerrillero; hijo de una dialéctica que no discernía la acción de la palabra, Paco Urondo fue un hombre de armas y de letras en un momento en que el mundo parecía estar ahí de dar un vuelco. “Años de calentura histórica” (las palabras son de David Viñas) en los que un poema del líder vietnamita Ho Chi Minh repicaba en el Parnaso de los poetas de izquierda, arengándolos en el deber de saber combatir y “armar de acero los versos” que escribieran, y en los que una mítica revista literaria argentina (cuyo nombre no fue otro que La rosa blindada) pretendía que la poesía fuera “un artículo de primera necesidad como el pan y el fusil” en América latina.

La consecuente labor poética de Urondo no sólo no entró en contradicción con su militancia política sino que tampoco se subordinó a ella. Urondo dejó en claro –en el ethos de héroe trágico que aunó su obra y su vida– que no era necesario abandonar la escritura para hacer uso de las armas. A diferencia de Rodolfo Walsh, su compañero de militancia en Montoneros, Urondo no se vio ante esa disyuntiva. Un dilema que al autor de Operación masacre lo llevó a ver la literatura como una adicción de la que era necesario reponerse. “Poética, en griego, quiere decir acción”, afirmaba en 1973 Urondo en una entrevista. “En este sentido, no creo que haya demasiadas diferenciaciones entre la poesía y la política (…) Por la poesía, por la necesidad de usar las palabras en toda su precisión y significación he llegado al tipo de militancia que ahora tengo.” De esos dichos al “Ya no escribo más” que, en uno de sus arrebatos por abandonar la ficción, Walsh anotaba en su Diario por aquel entonces (lo que para Daniel Link pone en evidencia que Walsh escribía que no podía escribir para seguir escribiendo) hay, en efecto, una clara diferencia.

Walsh veía en el testimonio y la denuncia (en desmedro de la novela, esa vieja burguesa) los formatos apropiados para intervenir en la realidad a través de la escritura y no por nada asociaba el libro tradicional con la pintura de caballete, y la prosa periodística con el muralismo. Si para Walsh básicamente de lo que se trataba era de politizar lo estético de un modo sui generis (“El documento, el testimonio, admite cualquier grado de perfección; en el trabajo de investigación se abren inmensas posibilidades artísticas”), para Urondo el compromiso político es un arte de vivir, una transformación de sí, un efecto artístico. En la articulación de su vida y su poesía, y en la pose de dandy-militante, de bon vivant-revolucionario que cultivó durante mucho tiempo, lo que se estetiza, en el caso de Urondo, es una forma particular de intervención política.

Desde sus primeros libros, Perichole (1954) e Historia antigua (1956) –que la editorial Adriana Hidalgo ha reunido junto con el resto de sus textos en esta edición integral de su poesía, cuyo prólogo está a cargo de Susana Cella–, Urondo ensaya una síntesis entre militancia y vanguardia estética. Y para eso no sólo capta y fusiona en sus versos las corrientes literarias de su tiempo (el invencionismo, en la concisión y la simpleza; el coloquialismo, en el uso de palabras del habla cotidiana, en la presencia del paisaje urbano, en la omisión de la métrica y la rima y en la apropiación de las letras del tango) sino que también hace ingresar lo político de manera progresiva como pequeñas incrustaciones. Deslizamientos discursivos que parecen buscar la atención del lector casi subliminalmente y que se dan sobre todo a partir de Del otro lado (1966), su quinto libro. Allí, en efecto, algunos poemas muestran irrupciones de una voz politizada que –sin solución de continuidad enunciativa– de repente espeta: “por qué/ no hablo de la revolución social o del sufrimiento” (“La vida por delante”). Un artificio que ya se ve en Nombres (1963), en un magnífico poema en que se lee subrepticiamente: “era el sudor corrompido por una riqueza que faltaba/ que no quisieron distribuir” (“B. A. Argentine”).

Pero si en algún lugar la escritura de Urondo crea un espacio de intervención política es en su primera y única novela, Los pasos previos (1972). Un fresco generacional en el que sus personajes reproducen discusiones que se daban en la Argentina a fines de los ’60, sobre si era o no viable la lucha armada o cuál debía ser el papel de los intelectuales en la revolución “venidera”. Una zona de su obra a la que se sumó, un año más tarde, La patria fusilada: una extensa entrevista que en 1973 Urondo les realizó en la cárcel de Devoto a los tres sobrevivientes de la masacre de Trelew.

A diferencia de lo que mayormente hará en su poesía (en donde lo ideológico adopta formas mucho más sutiles), Urondo se inserta así en un arco que va desde la novela de corte netamente político (cuyo paradigma en la década del ’70 es el Cortázar de El libro de Manuel) hasta la prosa denuncialista que Walsh propugnaba y venía practicando. Un autor que en aquellos años veía las limitaciones de la novela incluso en las pretensiones políticas que ésta se arrogaba; lo que queda claro en una de las entradas de su Diario cuando escribe: “La denuncia traducida al arte de la novela se vuelve inofensiva, es decir, se sacraliza como arte”. Quizá creyendo neutralizar las limitaciones consabidas, Urondo pergeña en Los pasos previos un híbrido que incluye ficción, registro documental y testimonio; articulando así reportajes al sindicalista Raimundo Ongaro con relatos en los que se debaten ideas con la intención de plasmar un “clima” de época.

Será recién en los diez poemas que sobrevivieron de Cuentos de batalla –el libro que Urondo había empezado a escribir en 1973 y parte del cual desapareció el 17 de junio de 1976, cuando decidió tomar una pastilla de cianuro en medio de una emboscada policial que acabó también con la vida de su esposa– donde su poesía finalmente deviene militante. De ahí, que la progresión política que realiza Urondo –quien de participar en el Movimiento de Liberación Nacional (Malena) pasa a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y luego a Montoneros– se conecte con el hecho de que Cuentos de batalla sea el punto de llegada de un proceso. La meta de una transición similar a la que Walsh ya venía consumando, y que para Viñas va “desde la literatura como vanguardismo a la literatura vivida como guerra civil”.

Pero si esto sucede en la poesía de Urondo, no lo hace sin ciertos reparos. (Reparos que él no tuvo ante la decisión de Montoneros de trasladarlo en 1976 a Mendoza, en donde la guerrilla estaba siendo diezmada. Una misión que se le asignó a modo de castigo por haberle sido infiel a Lili Mazaferro, su anteúltima pareja, y que para muchos significó casi “enviarlo al muere”). Para usar una expresión de González Tuñón, Urondo se resiste a ser un “editorialista en verso”. Y parece hacerse eco de las advertencias que Cortázar hacía desde Cuba a comienzos de los ’60: “Cuidado con la fácil demagogia de exigir una literatura accesible a todo el mundo”. Si algo no hace Urondo, entonces, es “poesía comunicativa”: nunca cae en la ingenuidad de hacer de su obra un auto de fe para despabilar conciencias. Su búsqueda de la “palabra justa” (de la mot juste, pero también de una idea de “justicia poética” que va mucho más allá del lugar común por el que el cine de Hollywood, sobre todas las cosas, se arroga el poder de redimir las injusticias haciendo que los “buenos”, al final, triunfen) elude cualquier fórmula sobre cómo militar en la literatura. Y es que Urondo sabe que no hay fórmulas, ni recetas, ni prospectos sobre el tema, porque nadie sabe “lo que es realmente una palabra en acción, revolucionando”.

Sobre este asunto, precisamente, se mofa en un texto de Cuentos de batalla que comienza diciendo: “¿Soy el Poeta de la Revolución/ acaso, como dice/ por ahí –bromeando–/ un compañero de cárcel? No. El poeta/ de la Revolución es el Pueblo…”. Un poema en el que se evidencia cierta distancia irónica con respecto a la retórica militante de izquierda (hacia su costado demagógico, pedagógico y propagandístico: al “Poeta de la Revolución” le terminan cantando “La Marchita Revolucionaria del Pueblo/ como si fuera el Happy Birthday”), y en donde no por nada la palabra “Revolución” aparece por primera (y única) vez en su obra escrita en mayúscula: signo de la cautela con la que Urondo imaginaba las implicancias políticas de su poesía.

De lo que se trata, ante todo, es de corroer el discurso anquilosado de la izquierda a través del humor y la ironía. Sólo así se explica que el poeta continúe a fines de los ’60 tomando para la chacota a las doncellas de Rubén Darío (hay que “pensar en las derrotas/ de la alegría/ en los aplausos y en otras/ cabronadas como el café/ tibio o la princesa está triste”). Un gesto que más que mofarse de una tradición literaria pasada de moda ironiza, de manera desplazada, sobre esa izquierda que veía con horror que una obra no hablara de asuntos sociales. Verdaderos pajueranos que hubieran suscripto sin pensarlo esa ridícula frase de Edgar Morin que decía: “Un escritor que escribe una novela es un escritor, pero si habla de la tortura en Argelia es un intelectual”.

Urondo –quien no se imaginaba en las huestes de Sartre, pues acusaba poseer el “oficio de poeta” y una humilde “sabiduría de intemperie”– produce en el cruce de su vida y su obra una crítica de los reaccionarismos de la izquierda revolucionaria. El perfil de mujeriego que cultivó desde siempre (aunque en menor grado que Adolfo Bioy Casares, el máximo playboy de las letras argentinas) no sólo entró en contradicción con el puritanismo de una agrupación como Montoneros (lo que causó la cruenta decisión de su traslado a Mendoza), sino también supo armar en su poesía un contrapunto entre los rigores de la militancia y ese andar “como bola sin manija”.

El donjuanismo diseminado en varios de sus textos y el lugar que en ellos lo mundano con frecuencia ocupa (“No descarto la posibilidad/ de la fama y el dinero; las bajas pasiones y la inclemencia”, dice en uno de sus poemas) hacen del tándem eros y política la herramienta con la que Urondo crea un imaginario en que la cultura de izquierda y el culto del buen vivir dejan de ser contradictorios. Así es como “la moral revolucionaria no anula el hedonismo pequeñoburgués” ni en su obra ni en su vida, lo que se traduce en una “amalgama de franqueza vitalista, compromiso político y experimentación artística”, según marca Daniel García Helder. En Urondo se oyen, de este modo, los últimos estertores de la bohemia sesentista, confundidos con los ruidos de las armas que se cargan. De la vie de bohème a la escalada guerrillera (en un contexto de radicalización progresiva) se juega el destino de una generación de la que la obra de Urondo es por demás emblemática.

No por nada la muerte está tan presente en sus últimos textos. Sobre todo cuando empieza a entretejerse con la idea revolucionaria del martirio. Algo que Urondo no sólo trata en sus poemas sino que también aborda a partir de una frase de José Martí (“Osar morir da vida”) en un artículo de 1974 en el que dice: “Cuando se considera a la vida una propiedad privada, sólo el heroísmo, con su carga de posteridad o, en el mejor de los casos, de búsqueda de inmortalidad, permite la osadía de ponerla en riesgo. Pero el sentido de la osadía que propone Martí no es individualista, sino que responde a una concepción ideológicamente más generosa. Porque la vida no es una propiedad privada, sino el producto del esfuerzo de muchos”. Que el poema más conocido de Urondo comience con la frase “Si ustedes lo permiten/ prefiero seguir viviendo” deja ver que detrás de ese ardoroso vitalismo se halla la perspectiva de su propia muerte. Si no ¿por qué hacer de la vida un objeto elegible, cuando es algo que de por sí ya se tiene? No gratuitamente Urondo titula Poemas póstumos al último libro que publica en vida.

Así como Walsh escribe en la “Carta a mis amigos” que la muerte de su hija Vicky “fue gloriosamente suya, y en ese orgullo me afirmo y soy quien renace en ella” (lo que supone una forma de aprehender y conjurar su propia muerte), Urondo desperdiga en algunos poemas la premonición de su deceso. “Estoy/ a punto de morirme –años más, años menos– y aunque no creo/ que sea bueno decirlo, aunque sea yeta, lo repito”, se lee en un poema titulado, sugestivamente, “Carta abierta”. Pero si la muerte aparece como un riesgo que se está dispuesto a correr casi sin reparos, el íntimo temor a la tortura es su reverso. Sólo a partir del horror que implica la pregunta ¿qué hacer si me torturan? –un lugar común entre los militantes de izquierda en los años ’70– es que Urondo articula las modulaciones de sus miedos personales con una dimensión política de su literatura.

“La gente que/peligra/ en las inmediaciones del templo de la delación” atizaba sus lógicos fantasmas. Y fueron esos fantasmas los que un día infausto le acercaron el veneno a su boca muda.

La pura verdad

Si ustedes lo permiten,

prefiero seguir viviendo.

Después de todo y de pensarlo bien, no tengo

motivos para quejarme o protestar:

siempre he vivido en la gloria: nada

importante me ha faltado.

Es cierto que nunca quise imposibles; enamorado

de las cosas de este mundo con inconciencia y dolor y miedo y apremio.

Muy de cerca he conocido la imperdonable alegría; tuve

sueños espantosos y buenos amores, ligeros y culpables.

Me avergüenza verme cubierto de pretensiones; una gallina torpe,

melancólica, débil, poco interesante,

un abanico de plumas que el viento desprecia,

caminito que el tiempo ha borrado.

Los impulsos mordieron mi juventud y ahora, sin darme cuenta, voy

iniciando

una madurez equilibrada, capaz de enloquecer a cualquiera o aburrir

de golpe.

Mis errores han sido olvidados definitivamente; mi memoria ha muerto

y se queja

con otros dioses varados en el sueño y los malos sentimientos.

El perecedero, el sucio, el futuro, supo acobardarme,

pero lo he derrotado para siempre; sé que futuro y memoria se vengarán algún día.

Pasaré desapercibido, con falsa humildad, como la Cenicienta,

aunque algunos

me recuerdan con cariño o descubran mi zapatito y también vayan muriendo.

No descarto la posibilidad

de la fama y del dinero; las bajas pasiones y la inclemencia.

La crueldad no me asusta y siempre viví

deslumbrado por el puro alcohol, el libro bien escrito, la carne perfecta.

Suelo confiar en mis fuerzas y en mi salud

y en mi destino y en la buena suerte:

sé que llegaré a ver la revolución, el salto temido

y acariciado, golpeando a la puerta de nuestra desidia.

Estoy seguro de llegar a vivir en el corazón de una palabra;

compartir este calor, esta fatalidad que quieta no sirve y se corrompe.

Puedo hablar y escuchar la luz

y el color de la piel amada y enemiga y cercana.

Tocar el sueño y la limpieza,

nacer con cada temblor gastado, en la huida.

Tropiezos heridos de muerte;

esperanza y dolor y cansancio y ganas.

Estar hablando, sostener

esta victoria, este puño; saludar, despedirme.

Sin jactancias puedo decir

que la vida es lo mejor que conozco.

Benefacción

Piedad para los equivocados, para

los que apuraron el paso y los torpes

de lentitud. Para los que hablaron bajo tortura

o presión de cualquier tipo, para los que supieron

callar a tiempo o no pudieron mover

un dedo; perdón por los desaires con que me trata

la suerte; por titubeos y balbuceos. Perdón

por el campo que crece en estos espacios de la época

trabajosa, soberbia. Perdón

por dejarse acunar entre huesos

y tierras, sabihondos y suicidas, ardores

y ocasos, imaginaciones perdidas y penumbras.