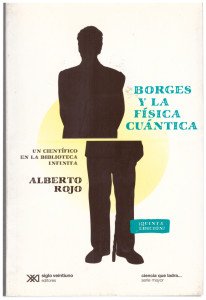

Precio y stock a confirmar

Ed. Siglo XXI, año 2015. Tamaño 21 x 14 cm. Estado: Nuevo. Cantidad de páginas: 160

Hay una región donde conviven el qué con el cómo, lo real con lo imaginario, el arte con la ciencia. No la entiendo como una región de antagonismos sino como un abrevadero común, una zona franca, un territorio de intercambios conceptuales, de mutua fertilización. Y hablo de antagonismos porque se dice y se escucha que el arte y la ciencia son alternativas antagónicas en la búsqueda de la verdad, que la ciencia y la literatura -la forma del arte que más me ocupa en estos textos- sirven a dos divinidades contrarias: la inteligencia y las emociones. El fundamento: el escritor se ocupa de conmovernos con sus mundos imaginados; el científico, de descifrar el mundo real. Sin embargo, las grandes obras literarias no son sino miradas profundas sobre la realidad y los grandes avances científicos redefinen los límites de la imaginación. Y en ese entrejuego creativo se complementan y se encuentran.

Los textos que siguen, algunos adaptados de publicaciones en medios gráficos, otros inéditos, visitan, algunos más que otros, ese territorio de convivencia; ejemplos de obras literarias que contienen -o inspiraron- soluciones a problemas científicos, instancias en que el criterio estético interviene en un avance científico, o donde la metáfora deja de ser una intuición de similitud entre lo disímil para constituirse en argumento sobre la naturaleza de lo real: momentos en que el poeta se vuelve científico y el científico, poeta.

El primer gran poeta de la ciencia es Galileo Galilei, la figura central en la creación del método científico. Según Italo Calvino

(como refiero en «Acuarelas de Galileo»), Galileo es el más grande escritor en prosa de la lengua italiana y merecería igual fama como «inventor de fantasiosas metáforas» que como científico. Y su metáfora más gloriosa es también la más infausta: el universo como un libro. Si bien la idea del libro de la naturaleza no es suya, Galileo la perfecciona y, al hacerlo, complica su diálogo con el clero.

Para la doctrina cristiana de entonces, el mundo contenía dos libros fundamentales y complementarios: la Naturaleza por un lado, la Biblia por el otro. Leer la Biblia era una manera de estudiar la naturaleza, compatible con la ciencia. Hasta que Galileo postula que el libro de la naturaleza, de origen divino,

«está escrito en lenguaje matemático, y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin los cuales es humanamente imposible entender una sola palabra; sin ellos uno deambula en un oscuro laberinto»

Los detalles de la gran obra de Dios están vedados, insinúa Galileo, a aquellos que desconocen las matemáticas. Su visión era compatible con la teología, pero la metáfora eleva el libro de la naturaleza a una categoría de texto fundamental, de lenguaje técnico; la Biblia pasa a ser un texto auxiliar, de lenguaje popular, y de ese modo los científicos quedan en una suerte de pie de igualdad con los clérigos.

La metáfora no acortó la ruta de tormento hacia los tribunales de la Inquisición, pero el gran Galileo sigue vivo en el punto de encuentro entre la literatura y la ciencia: si el método científico es el de la comprensión del libro del universo, entonces el comienzo mismo de la física es un hecho literario.

Me interesa la literatura en su rol de ingenua provocadora de preguntas penetrantes; me gusta cuando la ficción es la puerta hacia la libertad para una imaginación acorralada por los límites del conocimiento parcial. Y celebro cuando esa libertad permite anticipar preguntas y respuestas científicas.

En 1823, el físico alemán Heinrich Wilhelm Olbers planteó la siguiente paradoja (me ocupo del tema en «Física en los tangos»): si el tamaño del universo es infinito y las estrellas están distribuidas por todo el universo, entonces deberíamos ver una estrella en cualquier dirección que miremos y el cielo nocturno debería ser brillante. Sin embargo, el cielo es oscuro. ¿Por qué? Si bien no existe una respuesta satisfactoria, la mejor solución hasta el momento supone que el universo no existe desde tiempo indefinido sino que tuvo un comienzo.

Por lo tanto, nuestra visión del cielo solo abarca la distancia que la luz recorre en un tiempo igual a la edad del universo. No vemos las estrellas que están más allá de esa distancia porque la luz que empezaron a emitir en el momento de originarse todavía no llegó a la Tierra. La extensión del universo es infinita o, si no infinita, por lo menos de una vastedad más alla de toda mesura; sin embargo, el universo visible es comparativamente pequeño y no alcanza a cubrir el cielo de estrellas. El primero en imaginar esta solución (de manera cualitativa pero correcta) no fue un físico ni un astrónomo sino un escritor: Edgar Allan Poe, que en Eureka: un poema en prosa, publicado en 1848, dice:

«La única forma […] de entender los huecos (voids) que nuestros telescopios encuentran en innumerables direcciones sería suponiendo una distancia de fondo (back-ground) invisible tan inmensa que ningún rayo proveniente de allí fue todavía capaz de alcanzarnos»

Ernesto Cardenal, muchos años después, lo cita en «La música de las esferas»: «Pero es oscura la noche, y el universo ni infinito ni eterno».

Antes de Poe, Dante, en la Divina Comedia, anticipa una noción que la física solo admitirá en el siglo XX: la curvatura del espacio. Y sobre los refinamientos geométricos de la cosmología dantesca trata, en parte, el capítulo «Relatividad para bogeanos»: en el Paraíso, Dante y su amada Beatriz ascienden a los cielos y van cruzando, una por una, las concéntricas esferas

celestes: la de la luna, la de los planetas, la de las estrellas (la octava esfera) hasta llegar al Primum mobile [Primer móvil]: la novena esfera, el límite del universo aristotélico. Y aquí, como describe el físico Mark Peterson en su libro Galileo’s Muse [La musa de Galileo], el poeta tiene un problema. Más allá del Primer móvil está el Empíreo, la morada de Dios y los ángeles, pero nadie hasta entonces había descrito la estructura del Empíreo. Y Dante lo hace, con precisión geométrica: parado en el Primer móvil, Dante ve, hacia abajo, las esferas concéntricas cuyo centro es la Tierra; pero lo sorprendente es que,

al comienzo del canto XXVII, mira hacia arriba y ve la misma estructura geométrica: un punto brillante (Dios) rodeado de esferas concéntricas, del mismo modo que las esferas celestes rodean a la Tierra: un universo simétrico. Así como la superficie curva de la Tierra puede dividirse en dos hemisferios y, parados en el Ecuador, veríamos a cada lado el Polo Norte y el Polo Sur como puntos rodeados de circulos concéntricos (los paralelos), el Paraíso de Dante es un espacio tridimensional curvo y a cada lado del Primer móvil el poeta ve los «paralelos», ya no como círculos concéntricos en un espacio de dos dimensiones curvo (la superficie de la Tierra) sino como esferas concéntricas en un espacio curio de tres dimensiones, una noción que tuvo que esperar a Einstein para obtener sus credenciales de ingreso en el mundo real.

El caso más llamativo de anticipo literario de una idea científica es el cuento «El jardín de senderos que se bifurcan», donde Borges se anticipa a una teoría de la física de un modo tan literal que no deja de asombrarme. Según la teoría de la mecánica cuántica (junto con la relatividad, una de las teorías más revolucionarias del siglo XX), las partículas microscópicas adolecen de una llamativa esquizofrenia: pueden estar simultáneamente en varios lugares y solo pasan a estar en un lugar definido cuando se las observa con algún detector. La teoría (extensamente confirmada por el experimento) anticipa la probabilidad de encontrar la partícula en un lugar dado. Ahora bien, ¿mediante qué mecanismo la partícula «elige» el lugar donde será detectada? Esta pregunta resume el llamado «problema de la medición», irresuelto hasta hoy. La única salida coherente -aunque extravagante para muchos- es la llamada «interpretación de los muchos mundos», que el físico Hugh Everett III publicó (con otro nombre) en 1957.

Según esta teoría, en el momento mismo de la medición el universo se divide y se multiplica en varias copias, una por cada resultado posible. Pero el primero en concebir universos paralelos que se multiplican no fue Everett sino Borges. En «El jardín…», publicado en 1942, propone un laberinto temporal en el que, cada vez que uno se enfrenta con varias alternativas, en vez de optar por una y eliminar otras, «opta -simultáneamente- por todas. Crea así diversos porvenires, diversos tiempos, que también proliferan y se bifurcan». La llamativa similitud entre el cuento de Borges y el trabajo de Everett -que llega a lo botánico, ya que Borges habla de un jardín de senderos y Everett, de un árbol ramificado- es el tema del primer capítulo de este libro.

Jorge Luis Borges, el poeta más citado por científicos y el escritor que más tocó mi vida, aparece con obstinación en estas páginas. Incluso de maneras satíricamente magicas, como si su literatura hubiera dado en una clave que la ciencia aun no descifró, o como si los guiños de su ficción habitaran nuestra realidad. En «Tertium organum» hablo de un soneto inédito que encontré (y destruí) el 21 de mayo de 2008, cuando visité la Biblioteca Nacional Argentina en busca de anotaciones en libros que Borges había leído allá. Carlos Balseiro y Guillermo Martínez interpretaron mi acto como un gesto de lealtad borgeana: el soneto, que nadie conoció, era malo. Más tarde, el 18 de agosto de 2010, recibí un correo electrónico de Germán Alvarez desde la Sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional. Alvarez, junto con Laura Rosato, había compilado anotaciones de Borges en libros donados a la biblioteca por el escritor en 1973. Y en la guarda posterior del volumen ll del Compendio de disputas religiosas de Christian Wilhelm Franz Walchs, de 1773, había aparecido un poema desconocido, y bastante malo, de Borges.

Así como hay ciencia en la ficción, hay ficción en la ciencia. De esto me ocupo en «Einstein, 1905: la ficción hecha ciencia», donde argumento que, en los cuatro trabajos de 1905, su «año milagroso», Einstein procedió en gran medida como un artista, tomando ideas que eran consideradas ficciones matemáticas por los científicos prominentes del momento y aceptándolas como parte del mundo real.

Esa aceptación es, paradójicamente, una versión del «suspenso de la incredulidad» del que habla Samuel Taylor Coleridge en su texto «Definiciones de poesía». Y digo paradógicamente porque Coleridge, a contrapelo de las ideas presentadas en este libro, aduce que la poesía es «opuesta a la ciencia», dado que el propósito de la ciencia es «adquirir o comunicar la verdad», mientras que el de la poesía es comunicar «placer inmediato»

Varios de los capítulos aquí incluidos son adaptaciones o reescrituras de artículos publicados en el diario Crítica de la

Argentina, fundado por Jorge Lanata en 2008. A fines de 2007, antes del lanzamiento del diario, le propuse a Jorge escribir una columna periódica, y aceptó. La experiencia, periodística en parte, fue un ejercicio inusitado para mí, sobre todo por los comentarios on line de los lectores, que fueron orientando mi prosa hacia un lenguaje divulgativo y hacia temas de interés cotidiano. De ese ida y vuelta resultaron artículos como «Dilución o ilusión», donde argumento que la homeopatía no tiene sustento científico; «Sanación cuántica», donde comento las aplicaciones seudocientíficas de la física cuántica, o «Lo que diga el GPS», donde me explayo sobre una de las aplicaciones cotidianas de la teoría general de la relatividad de Albert Einstein.

Se dice y se escucha que el arte es más «humano» que la ciencia, como si quien saliera del laboratorio para ir al cine estuviera emancipándose del ambiente automatizado y aburrido del método científico para entrar en la fascinante y enigmática tibieza del mundo emotivo. Peso la realidad es, en gran medida, al revés. Quizás decir que los animales tienen emociones sea cometer un antropomorfismo, pero la evidencia apunta a que eso que llamamos emociones no requiere de altas funciones cognitivas, que así como un chimpancé siente hambre y dolor bien podría, como dice la etóloga Jane Goodall, sentir tristeza o felicidad. En cambio, ningún otro animal es capaz de pensamiento lógico, al menos no con el grado de elaboración humana. Para mal o para bien, tanto el

arte como la ciencia son exclusividades del Homo Sapiens. El científico es tan «humano» como el artista, y es mucho más «humano» entender que sentir. Dice Borges en «La escritura del Dios»: «¡Oh dicha de entender, mayor que la de imaginar o la de sentir!»

Por un lado, el arte es el arte y la ciencia es la ciencia; una teoría bella carece de valor sino funciona, si sus predicciones

y explicaciones no armonizan con el experimento. Por otro, la «elegancia» y la «simplicidad» son requisitos de residencia para toda buena teoría. «En la ciencia, y aun más en el arte», dice el físico Philip W. Anderson en su ensayo «Algunas ideas sobre la estética en la ciencia», «hay una necesidad de alcanzar la máxima simplicidad, no solo una preferencia estética». Pero la simplicidad es también un criterio arbitrario, una preferencia de la mente; en cierto modo, un prejuicio estético. Y, en tanto criterio informal de búsqueda, funciona. La secular navaja simplificadora va abriendo el camino de creación colectiva de las teorías: a mayor simplicidad, mayor consenso, hasta llegar a eso que Anderson llama «la paradójica simpleza impuesta en toda complejidad»

En un ensayo de 1959, C. P. Snow, un científico convertido a la literatura, enarbola casi en tono de diatriba la idea de que

los científicos y los humanistas pertenecen a «dos culturas» que se ignoran. Y Roland Barthes, en su ensayo «Literatura

versus ciencia», sostiene que la diferencia está en el lenguaje: mientras para la literatura el lenguaje es su mundo mismo, para la ciencia es un simple instrumento.

Pero la metáfora está presente en la física. Además del universo como libro de Galileo o el árbol que se ramifica de Everett, me gusta la «flecha del tiempo» acuñada por el físico Arthur Eddington en su libro La naturaleza del mundo físico. Eddington la concibe para describir la curiosa asimetría de un mundo macroscópico que diferencia claramente el pasado del futuro, pero en cuyas entrañas microscópicas conviven, en armónica simetría, el pasado y el futuro. En el mapa relativista del mundo, el mapa cuatridimensional que comento en «Aniversarios del espacio», el espacio y el tiempo son en cierta medida intercambiables; pero si uno dibujara, dice Eddington, ese mapa en «un bloque sólido de papel», el tiempo progresaría en un sentido preferencial. Entonces elige la metáfora «flecha del tiempo» para «expresar esta propiedad direccional del tiempo que no tiene su contraparte en el espacio».

Otro concepto de contenido poético esbozado por un científico es el de Werner Heisenberg, uno de los inventores de la teoría cuántica: «Luz y materia son ambas entidades individuales, y la aparente dualidad emerge de las limitaciohes de nuestro lenguaje». La cita corresponde a la introducción a «Los principios físicos de la teoría cuántica», donde Heisenberg despliega su teoría con un rigor matemático dictatorial. No van a encontrarla en afiches de atardeceres ni en señaladores púrpura, pero esa frase refleja la esencia del diálogo entre física y poesía: la limitación del lenguaje. La poesía existe porque el lenguaje es limitado, porque las palabras cuadriculan una realidad continua e infinita. Para ir mis allá de ese cuadriculado, para expresar lo inexpresable, es necesario recurrir a permutaciones que prolonguen el alcance de la inteligencia.

De esas permutaciones emergen las microrrevelaciones de la experiencia estética y -acaso sean lo mismo- las claves inesperadas para entender el universo. Por eso, aquello que más de una vez empezó como artificio de la imaginación poética, como un protoplasma verbal donde el pensar y el sentir se confunden, germinó luego en una síntesis científica de la realidad. Quizá porque, refractados por cristales diferentes, los grandes misterios convergen en el mismo foco; quizá porque, en definitiva, todo lenguaje es metafórico.

INDICE

Prólogo

El jardín de los mundos que se ramifican: Borges ny la mecánica cuántica

Borges y el dólar

Einstein, 1905: la ficción hecha ciencia

Tertium organum

El castigo en el cielo

Teletransporte

Aniversario del espacio

Relatividad para borgeanos

Retorno al oscurantismo

Acuarelas de Galileo

El triunfo de la luz

La parte y el todo

Humildad astronómica

Deshojando margaritas

Física en los tangos

Física en la Biblia

¿Dilución o ilusión?

Sanación cuántica

Lo que diga el GPS

La parábola del chorro de agua

Quince coincidencias

Fuentes de los textos